为深入学习宣传贯彻习近平总书记寄语、回信精神和习近平总书记在中国人民大学考察时的重要讲话精神,激励和引领广大青年进一步坚定文化自信,激扬青春梦想,凝聚青春力量,共筑“防疫抗疫”思想之墙,“五四”前夕,江西师范大学文化自信研习社发挥社团优势,开展“新时代青年何为”主题读书线上分享会。社团指导教师詹艾斌、李慧文和社团全体成员参加本次活动,活动由社团负责人戴宵主持。

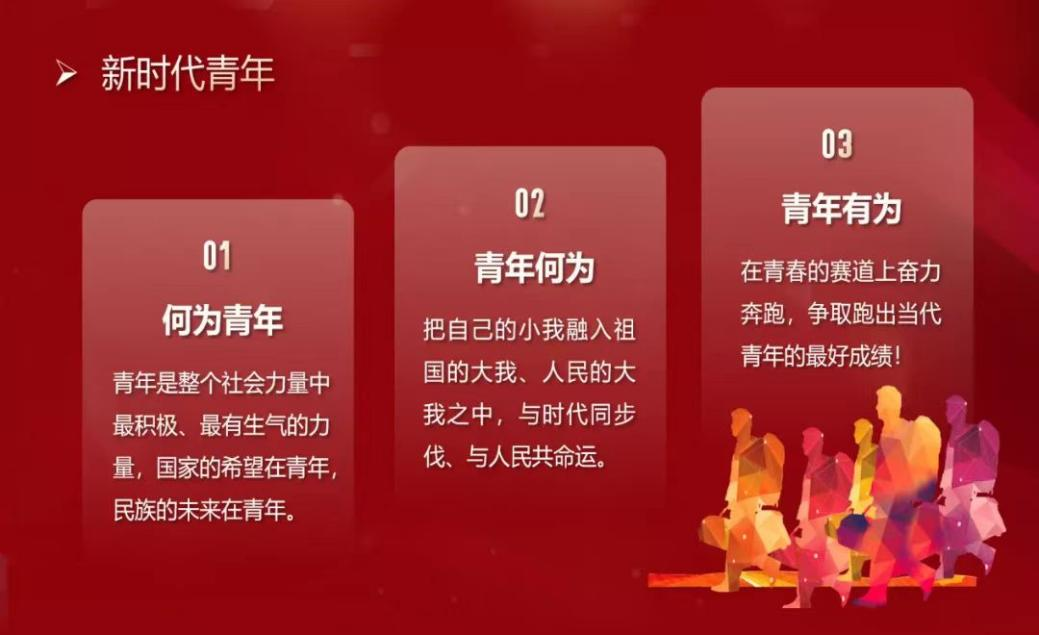

读书分享会上,全体成员一起重温了习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话,紧紧围绕“何为青年、青年何为、青年有为”主题,进行读书分享,并结合自身实际畅谈学习体会,在阅读分享与对话中,追忆“五四”青年人的峥嵘与理想,畅想新时代青年人的责任与荣光。线上活动气氛热烈,大家纷纷表示,这既是一场回望历史、碰撞思想、传承精神的庄重纪念,也是一次观照现实、凝聚青年、交流理想的生动实践。

1、《给青年的十二封信》

文化自信研习社熊国强:何为青年?回顾“五四”新文化运动,我们便可知,青年是爱国的青年,他们有道义担当与责任意识,在国家面临危亡的时刻,总能不畏艰险并挺身而出。青年也当蓬勃、富有朝气并始终昂扬向上,他们能为自己的青春理想而矢志奋斗。在这十二封信中,朱光潜深入浅出地回答了青年人关心的诸多问题,投射出其对青年人的拳拳期盼,值得我们反复阅读。

2、《致“新新青年”的三十场讲演》

文化自信研习社鲁豫:一百年前的青年和当今时代的青年有着不同的历史使命,不同时代的青年有不同的问题需要回应,但不管是任何时代,青年都应该有信仰,有趣味,同时尽己所能作出相应的努力;更重要的是,青年团体需要保持一种向上的反思和批判的姿态。

3、《习近平与大学生朋友们》

文化自信研习社欧阳立洋:《习近平与大学生朋友们》以“当事人讲当年事”的形式,全景展现了习近平同志在从政不同时期与青年大学生交流交心交友的故事。阅读完后,心中甚是感慨,新时代青年为学需求真求实,做真正有意义、有价值的研究;为事需有恒心,需有忍耐力,以高度的责任感和使命感坚守在自己的岗位;为人需保持谦卑,成功时,绝不居功自傲,失败时,绝不自暴自弃。

4、《湖光山色》

文化自信研习社常虹:《湖光山色》是一部农村题材的小说,主人公楚暖暖的所思所想所为,是无数新型农民奋斗足迹的缩影。这部小说最大的意义就是建设了一条走土地流转、规模化、集约化经营的路子,它指明了依靠区域优势,大力发展乡村旅游业,是现代农业和乡村振兴的一条可行性道路。在阅读过程中,我们能够读到周大新文学化的深邃思考和探索寻觅。

5、《鼠疫》

文化自信研习社戴宵:“安于绝望比绝望本身还要糟糕。”在这个疫情发生的特殊时期,重温《鼠疫》,其实是在提醒我们:直面生活,积极生活,是当代青年人实现自我价值和社会价值的基本前提。

6、《青春之歌》

文化自信研习社赖璇:何为青年?青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量,国家的希望在青年,民族的未来在青年。青年何为?从林道静的成长之路中,我们可以看到青年要把个人命运同国家命运联系在一起,在思想上不断战胜“旧我”、追求“新我”。时代在变,青春责任、青春担当始终不变。新时代的我们同样要把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中,与时代同步伐、与人民共命运。吾辈要争做有为青年,“在青春的赛道上奋力奔跑,争取跑出当代青年的最好成绩!”

7、《告语人民》

文化自信研习社李凯琪:《告语人民》从一个世界公民的角度,将中国平民教育家晏阳初及其事业介绍给大家。通过阅读这本书,我感受到目前我们青年大学生所面向的群体还是太单一和狭窄了,我们应积极主动地深入人民生活,在与人民的接触中认清自己的方位。其次,作为新时代的青年,我们要积极承担责任,努力为中国的教育事业贡献自己的力量,让更多的“普通人”获益于教育。教育不是一个群体的专属,我们需要建设平民化的教育、生活化的教育。

8、《出泥淖记》

文化自信研习社翁绍琪:文学是对时代的记录和思索,更是历史的一面镜子。《出泥淖记》主要以乡镇干部、群众以及驻村工作队为书写对象,记录了他们深入脱贫一线,结合自身的知识技术,在实践中贡献力量的故事。另一方面,也为我们讲述了在“泥淖”中挣扎向前的青年人的奋斗故事,激励着当代青年人要勇担时代大任。

一代人有一代人的“长征”,一代人有一代人的担当,时代在变,青春责任、青春担当始终不变,立足新时代新征程,江西师范大学文化自信研习社将进一步丰富活动载体,创新形式,引领新时代青年用心感应时代脉搏,奏响青春之歌,勇担时代大任,谱写时代篇章,让青春在不懈奋斗中绽放绚丽之花。

江西师范大学文化自信研习社成立于2021年,挂靠文学院。其宗旨为:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习研究宣传马克思主义中国化理论成果,坚守中华文化立场,增强文化自觉,坚定文化自信,贯彻落实新时代教育立德树人根本任务,坚持理论研究和人才培养相结合,深层次培养造就新时代青年马克思主义者。